年々増加する熱中症・脱水症に対する予防策

- leloveile

- 2025年7月28日

- 読了時間: 5分

1.熱中症とは

「熱中症」は、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、循環調節や体温調節などの体内の重要な調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称であり、めまい・失神、筋肉痛・筋肉の硬直、大量の発汗、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感、意識障害・痙攣・手足の運動障害、高体温等の症状が現れます。軽症であれば涼しいところで横になり、水分・塩分を補給することで回復しますが、重症になると医療機関への搬送が必要となり、場合によっては命に関わることもあります。

2.熱中症はどのようにして起こるのか

体内で発生した熱は、血液にその熱を移します。熱い血液は体表の皮膚近くの毛細血管に広がり、その熱を体外に放出して血液の温度を下げ、冷えた血液が体内に戻っていくことで、体を冷やします。体が熱くなると皮膚が赤くみえるのは、皮膚直下の血管が拡張してたくさんの血液を冷やそうとしているからです。しかし、気温が高い、湿度が高い、日差しがきつい、風がない場合は、体表に分布した熱い血液をうまく冷やせず、熱いまま体内に戻っていくため熱中症となります。

また、汗は蒸発する時に体から熱を奪う効果がありますが、汗をかくと水分や塩分が体外に出てしまうため、血液の流れが悪くなり、さらに体を冷やしづらくなってしまいます。

3.脱水症とは

脱水とは、生体が何らかの理由でため、体液を喪失し、欠乏することをいいます。人の体重の60%を体液が占めますが、その10~25%を失うと、生命に危険が及ぶことがあります。

4.熱中症の統計

令和6年5月~9月の全国における熱中症による救急搬送人数の累計は97,578人もいました。令和5年と比べると6,111人増加しています。今年の6/2~6/8までの1週間だけでも1,171人が熱中症で救急搬送されています。

5.熱中症にて救急搬送された患者の年齢の内訳(令和2年~令和6年)

1位:65歳以上の高齢者(57.4%)

2位:18歳以上65歳未満の成人(33.0%)

3位:7歳以上18歳未満の子ども(9.0%)

4位:生後28日以上7歳未満の乳幼児(0.6%)

6.熱中症の発生場所の統計(令和2年~令和6年)

1位:住居(38.0%)

2位:道路(19.0%)

3位:屋外(13.0%)

4位:仕事場(10.1%)

7.特に熱中症・脱水症に陥りやすい方々

高齢者:

成人の体に占める体液量が60%なのに対して、高齢者は50%に低下しています。つまり体内の水分貯蔵量が少ないために、脱水症になりやすくなります。また、暑さや水分不足に対する自覚症状が低下しているため注意が必要です。さらに高齢者によっては高血圧症や心不全に対して利尿剤を内服している方もいるため、水分が過剰に排泄されてる可能性もあります。高齢者は、脱水に陥っても症状に現れにくい特徴があるため、なんとなく活気がない、食欲がない、居眠りが多い、言葉がもつれて聞き取りにくい等、いつもと様子が違うと感じたら脱水症ではないかと早く気づく事が大切です。

子ども:

体温の調節能力が十分発達していないので、大人が注意して気を配る必要があります。

障がいのある方:

みずから症状を訴えられない場合があるため、配慮が必要です。

8.熱中症の重症度

Ⅰ度(軽症)

めまい、立ちくらみ、筋肉のこむら返り、手足のしびれ、気分不快

Ⅱ度(中等症)

頭痛、吐き気・嘔吐、体のだるさ、治からが入らない

Ⅲ(重症)

高体温、意識消失、全身のけいれん、呼びかけに反応しない、真っ直ぐに歩けない、走れない

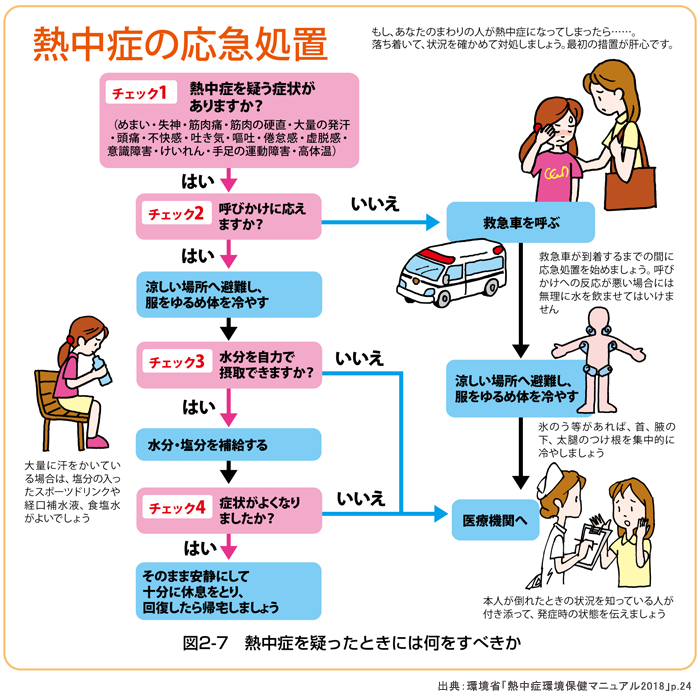

9.熱中症の応急処置・受診の目安

病院受診の目安としては、Ⅰ度の症状が徐々に改善する場合は応急処置や見守りで良いとされています。Ⅱ度以上の症状が出ている場合はもちろん、Ⅰ度の症状に改善がみられない場合には速やかに病院を受診してください。

10.熱中症・脱水症を防ぐ方法

屋内では:

・エアコン等で温度を調節

・遮光カーテンやすだれを利用

・湿度をこまめに確認

屋外では:

・日傘や帽子の着用

・日陰に入る、こまめに休憩をとる

・日差しの強い日は、日中の外出をできるだけ控える

体の蓄熱を避けるために:

・通気性の良い、吸湿性や速乾性のある衣類を着用する

・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やす

※屋内でも、屋外でも、こまめに水分補給する

高齢者に水分補給を促すコツ:

高齢者は口渇感を感じにくいこと、また尿や便失禁を恐れて水分補給をためらう傾向があります。本人や周囲の人々に水分補給の必要性を理解してもらう必要があります。

・少量ずつしか飲めなかったり、食事前に水分摂取することで満腹になってしまう高齢者もいるので、1回にすすめる量と時間帯を調整します。

・香りや味の変化、温かさ、冷たさ、器の美しさなど感覚にはたらきかけることで、「おいしそう」という気持ちを呼び起こします。

・入浴や運動、会話後のように、何か飲みたくなるタイミングを見計らって飲み物をすすめることで、自然な水分摂取につなげます。

・嚥下障害のある方は、ヨーグルト、ゼリー、プリン、などの粘ちょう性のあるものや増粘剤を用いてお茶や味噌汁にとろみをつけると飲み込みやすくなります。

・他にも、飲み物と茶菓子そして仲間がいる場に行けば、なにか楽しい事が起きるのではないかという期待にも配慮した、水分摂取方法を検討してみましょう。

参考文献

総務省消防庁:令和6年(5月〜9月)の熱中症による救急搬送状況https://www.fdma.go.jp/disaster/heatstroke/items/r6/heatstroke_nenpou_r6.pdf

厚生労働:熱中症を防ぐために知っておきたいこと 熱中症予防のための情報・資料サイト

小板橋喜久代・阿部俊子:エビデンスに基づく症状別看護ケア関連図 2010年 P84〜P85

メディカルノート:熱中症

三重野英子:系統看護学講座 専門分野Ⅱ 老年看護学 医学書院 2015年 P125〜P129

コメント